脊髄損傷再生医療

Spinal cord injury regenerative medicine

当クリニックは、厚生労働省に治療計画が受理された後、脊髄損傷治療再生医療を行っております。

脳卒中の後遺症改善に対して、厚生労働省認定の再生医療「脊髄損傷による自己骨髄由来間葉系幹細胞を用いた治療(計画番号:PB3210119)」を受けていただけます。

脊髄損傷について

脊髄損傷について

私たちには「脊椎」と呼ばれる背骨があり、その中に「脊髄」と呼ばれる筋肉や感覚を司る神経が通っています。

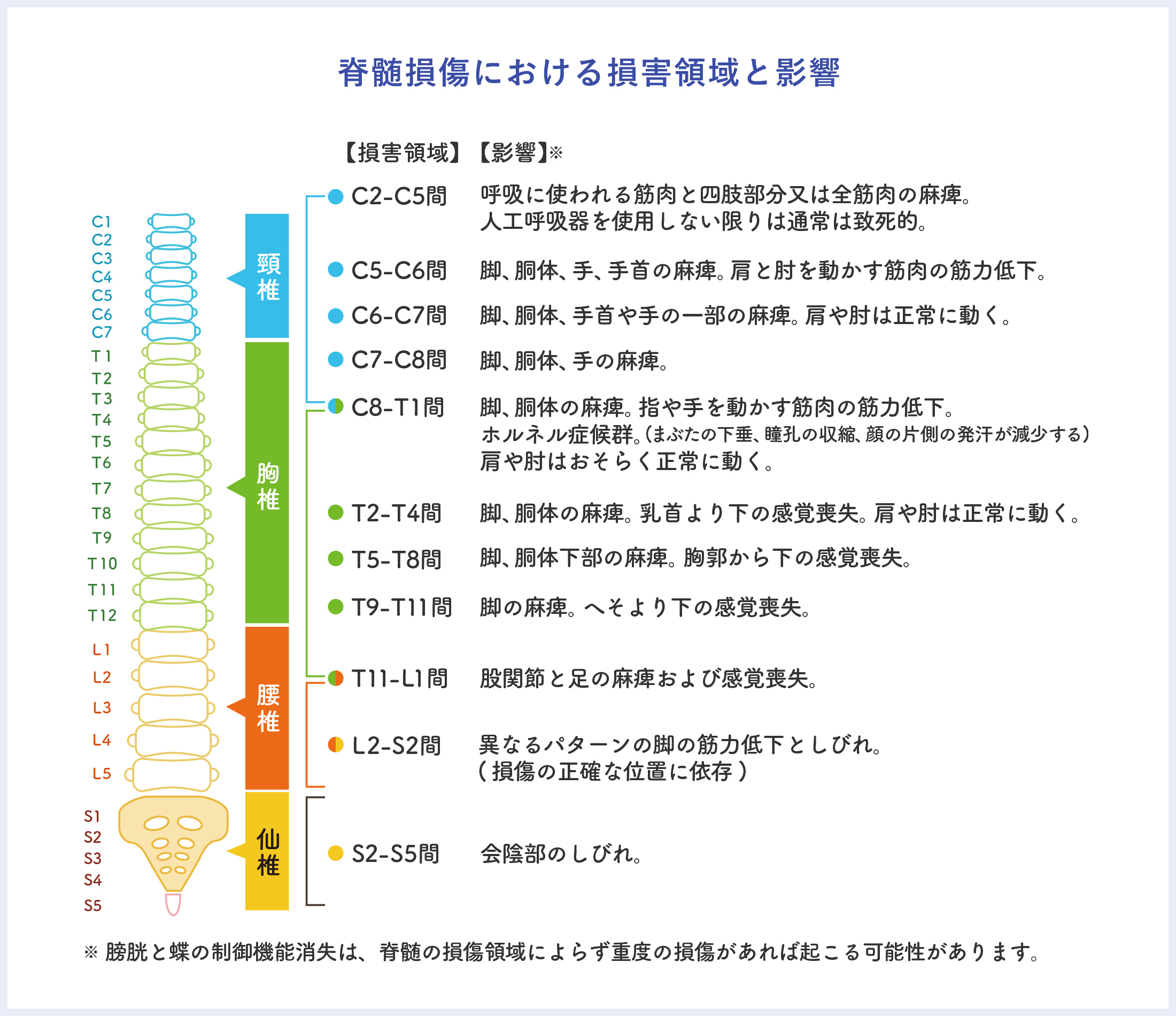

脊髄損傷における損傷レベルと影響

脊椎は「頸椎」「胸椎」「腰椎」「仙椎」などがあり、その後ろには「頚髄」「胸髄」「腰髄」「仙髄」のレベルに分かれた頚髄があります。 下記の「脊髄損傷における損害領域と影響」の図から頸椎(C2-C8)領域に損害を受けると、首から下への麻痺、後遺症の影響があることがみれます。 特にC2-C5間は呼吸に使われる筋肉、四肢部分または全筋肉の麻痺、人工呼吸器を使用しない限りは致死的な影響を受けます。 胸椎(T1-T11)領域では胴体、脚の麻痺、指や手を動かく筋肉の低下などの影響を受けます。 腰椎(L1-L5)股関節、脚の麻痺および感覚喪失、仙椎(S2-S5)は会陰部のしびれなど。 脳梗塞や、脳出血では麻痺などが左右に出ることがみられますが、損傷領域やダメージによりますが脊髄損傷では上下の麻痺がみられることがわかります。

頚髄損傷

事故や高所からの転落により、頸椎(首部の脊柱)の脱臼や骨折、腫瘍等により損傷することです。損傷部より下の神経がマヒするため、身体が動かなくなる、皮膚の感覚も鈍くなるなどの影響がでます。損傷部位が脳から近いほど影響を受ける神経が多くなるため、症状も病態によって変化します。

片麻痺(運動障害)

左右どちらかの身体に起こることが多いため片麻痺と呼ばれています。運動神経が脳の奥の脳幹というところで左右に交差しているため脳の障害の反対側に症状が出ます。手足の先の痺れや細かな動きの障害が起こる軽度なものや、手足が動かなくなる重度なものまで脳の障害を受けた部位や範囲によってさまざまです。

胸髄損傷

頸部から腰部の間の脊髄を胸髄といい、事故などにより損傷を受けている胸髄部位よりも下の胸部、腹部、下肢の感覚障害や運動障害等が起こります。

腰髄損傷

腰部に外傷や圧迫等を受けることにより、腰髄が損傷を受け、神経も損傷してしまう病状です。症状は損傷部位により異なり、腰痛から、筋力低下、感覚麻痺、尿失禁、などが発生し、重症になると両下肢麻痺が発生する場合もあります。

仙髄損傷

腰部から下の脊髄が損傷を受けることにより、部位により下肢の痺れや筋力低下、排尿障害、性機能障害等の影響が現れます。

ASIA(アメリカ脊髄障害協会) Impairment Scale(脊髄損傷重症度レベル)

| A=Complete(完全) | S4-S5領域の運動・感覚機能の完全喪失脊髄の損傷が起こっても、最も障害を受けにくい肛門周辺の感覚および、 |

|---|---|

| B=Incomplete(不全) | S4-神経学的レベルより下位の運動は完全麻痺、感覚はS4-S5領域を含み残存上肢(一部残存)~下肢を自分で動かすことはできませんが、触られたりする感覚は残っている状態です。 |

| C=Incomplete(不全) | S4-神経学的レベルより下位に運動機能が残存し、 |

| D=Incomplete(不全) | S4-神経学的レベルより下位に運動機能は残存し、 |

| E=Normal(正常) | S4-運動・感覚機能ともに正常脊髄損傷に伴う後遺症により、上記のA~Dに該当していた患者様が、 |

脊髄損傷再生医療とは

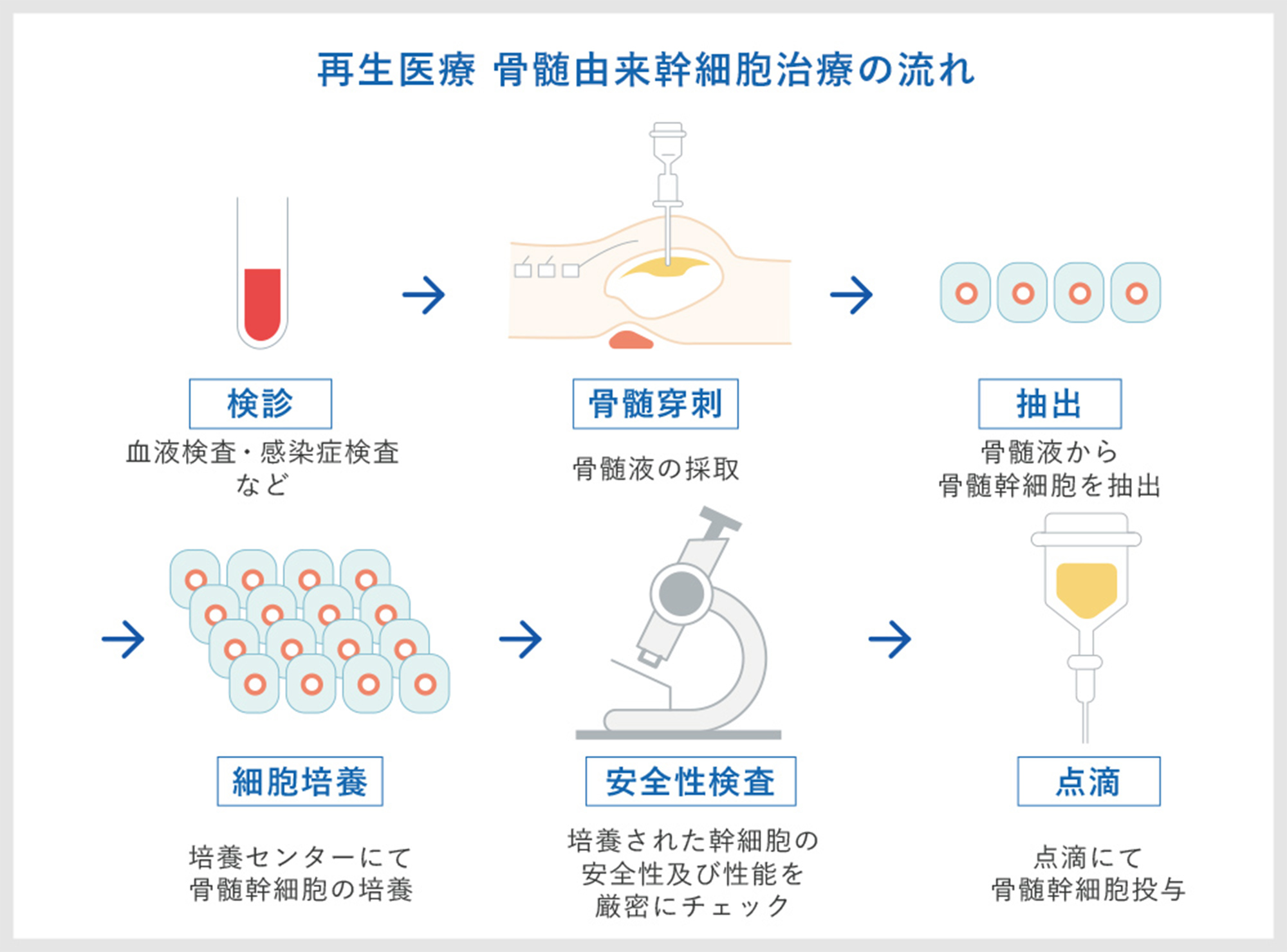

脊髄損傷再生医療は、患者様ご自身の体内にある骨髄から骨髄液を採取し、その骨髄液の中にある幹細胞(間葉系幹細胞)を培養して大量に幹細胞を増やし、患者様のお身体に点滴投与していく治療(幹細胞点滴治療)です。今までは脊髄の損傷によって失われた神経細胞は、再生・新生することは不可能であると考えられてきました。しかし、近年再生医療研究が進むにつれ、培養幹細胞の投与によって損傷した組織や神経の再生・新生が起こることが示唆されるようになりました。

当クリニックの脊髄損傷再生医療は、根本的な治療がない(困難)といわれていた病状に対して、幹細胞やサイトカインを損傷部にとどけ、損傷した神経回路を再構築することを目指す治療です。

私どもは脊髄損傷後遺症を始めとした中枢神経障害に苦しむ方をゼロにしたいという想いから、これまで50人以上※の脊髄損傷の患者様に再生医療を行っております。

※2021年10月現在

幹細胞と間葉系幹細胞

幹細胞とは、自己複製能と分化能を持つ細胞の総称です。当院が脊髄損傷再生医療に用いている間葉系幹細胞とは人が持つ幹細胞のひとつで

当クリニックの脊髄損傷再生医療の特徴

再生医療の効果を高める先進リハビリの提供

私どもが提供する再生医療は、単に幹細胞点滴の投与による治療だけではありません。体内に投与された間葉系幹細胞が組織や神経の再生を行うのは、投与された直後が最も活発であると考えています。そのため、

骨髄由来間葉系幹細胞による点滴治療

現在、脳卒中再生医療に主に用いられている間葉系幹細胞は、「骨髄由来」と「脂肪由来」が主となっています。どちらも同じ間葉系幹細胞なのですが、さまざまな点で違いがあります。骨髄由来の特徴は腸骨から骨髄液を採取するため採取が困難、増殖率が低いため培養が困難というデメリットはあるのですが、神経再生能や神経細胞への分化に優れています。一方、脂肪由来の特徴は、採取・培養ともに容易というメリットはあるのですが、神経再生能や神経細胞への分化という面では骨髄由来間葉系幹細胞に劣ります。そのため、当クリニックでは基本的に「骨髄由来間葉系幹細胞」を用いているのです。

脊髄損傷慢性期の患者様も受けられる再生医療

現在、札幌医大附属病院にて条件付き承認を受けている脊髄損傷再生医療は、当クリニックと同じくご自身の骨髄由来幹細胞を培養した「ステミラック注」によって行われています。しかしながら、急性期かつ札幌医大附属病院に転院が可能な患者様以外の方に対しての治療は行われていません。

当クリニックは、急性期の脊髄損傷患者様はもちろんのこと、慢性期の脊髄損傷患者様に対しても再生医療を行っています。

脊髄損傷再生医療とは

当クリニックの骨髄由来幹細胞点滴の治療期間の目安は、通常1クール(3回投与)は4~5カ月間となります。

通院回数は5回の通院で幹細胞点滴を受けてただいております。

治療終了後から6カ月後もしくは1年後に検診をさせていただいております。

脊髄損傷再生医療の流れ

問診・診療

カウンセリング

通院

まずはご来院いただき、問診・診療カウンセリングで患者様の過去の既往歴から発症の経緯、また後遺症、病状や治療の目的、再生医療の効果や可能性、リスク、治療を受ける上での向き合い方などしっかりとお話しさせていただきます。

目安時間:約2時間程採血・感染症検査

初診当日に治療を希望(同意)された患者様には、感染症検査(採血)を実施致します。感染症のウイルスなどをお持ちの方は細胞培養ができないため、感染症がないことを確認いたします。

検査結果までの目安時間:約1週間前後骨髄穿刺

(骨髄液採取)

通院

専用服に着替え、血圧測定のためのモニターをつけます。腰上部あたりを局部麻酔をし、専用の注射器で腸骨(骨盤をつくる左右の寛骨の上部を占める大きな骨)から骨髄液を採取します。採取には約30分程度のお時間になります。

採取後は止血の為、約60分程安静に休んでから帰宅いただきます。

幹細胞の培養

採取した骨髄液を、その日の内に細胞培養加工センターに送り、細胞を培養していきます。患者様から採取された骨髄液は厳重な保管を施し、温度管理を維持したまま、その日の内に国内の細胞培養加工施設に輸送され、安全キャビネット内にて細胞培養を行います。

臨床効果があったという報告が多い生細胞数1憶個/回を目標として細胞培養を行い、得られた細胞に幹細胞がしっかり含まれていることを確認します。

細胞の培養数、培養時間には個人差があります。上記期間は目安です。

幹細胞投与

(点滴投与)1回目

通院

ご自身の骨髄細胞を基に培養し増やした細胞をお体に点滴で投与します。

点滴目安時間:約30分程度幹細胞投与

(点滴投与)2回目

通院

4週間後に2回目の幹細胞投与を行います。

点滴目安時間:約30分程度幹細胞投与

(点滴投与)3回目

通院

4週間後に3回目の幹細胞投与を行います。

点滴目安時間:約30分程度検診 通院

治療終了後から6カ月もしくは1年後に検診を行います。

目安時間:約60分程度脊髄損傷再生医療の期待できる効果

失われた細胞の回復

大量に培養した間葉系幹細胞を投与することで、損傷した組織や脊髄神経の再生を促す効果が期待できます。体内に投与された間葉系幹細胞は、神経や組織が損傷した部位に対し選択的に遊走し、血管や神経に分化することで再生・新生を促すことが分かっています。また間葉系幹細胞は、BDNFやGDNFなどのサイトカインを放出し、神経を保護する作用や抗炎症作用があることから、脊髄損傷後遺症の重症化を防ぐ効果や痛みや不快感の軽減も期待できるのです。

リハビリの効果を高める

幹細胞の投与によって「身体が再生しようとする力」が活性化された状態でリハビリを行うことで、リハビリの効果をさらに高めることが期待できます。当院ではリハビリ専門医監修による一人ひとりに最適な先進リハビリの組合せによる治療によって、再生医療の効果を最大限発揮できるような体制を整えています。

自己治癒力が高まっている状態でリハビリを行うことで、リハビリの効果をさらに高める効果が期待できます。

後遺症改善に期待できる具体的な効果

| 後遺症 | 効果が期待できる主な症状 |

|---|---|

| 感覚障害 | ・手足のしびれや麻痺 ・物に触る触覚 ・冷たい、熱いを感じる温感 |

| 歩行障害 | ・下肢の痺れ、麻痺 ・歩行時のふらつき |

| 排尿・排便障害 | ・排尿、排便の自己によるコントロール ・排尿時の痛み |

| 失語症・言語障害 | ・言葉や文字の理解 ・発声や読み書き ・意思の疎通 |

リスクと副作用

骨髄液を採取する「骨髄穿刺時」および、幹細胞を投与する「点滴投与時」には、下記のようなリスクや副作用を生じる可能性があります。当クリニックではこのようなリスクや副作用が生じないよう最大限の努力をしており、現在のところ重篤な副作用が生じた例はありません。診察や検査の結果、治療のリスクが高いと医師が判断した場合には、治療をお断りする場合があります。予めご了承ください。

| 治療 | リスク・副作用 |

|---|---|

| 骨髄穿刺 (骨髄液採取)時 | ・局部麻酔によるアレルギー ・皮下出血、皮下血種 ・穿刺部の不快感 ・穿刺部からの感染 |

| 幹細胞 点滴投与時 | ・アレルギーによるショック ・肺血栓塞栓症 ・刺入部からの感染 ・刺入部の発赤 |

脳卒中再生医療に係る治療計画

安全方針について

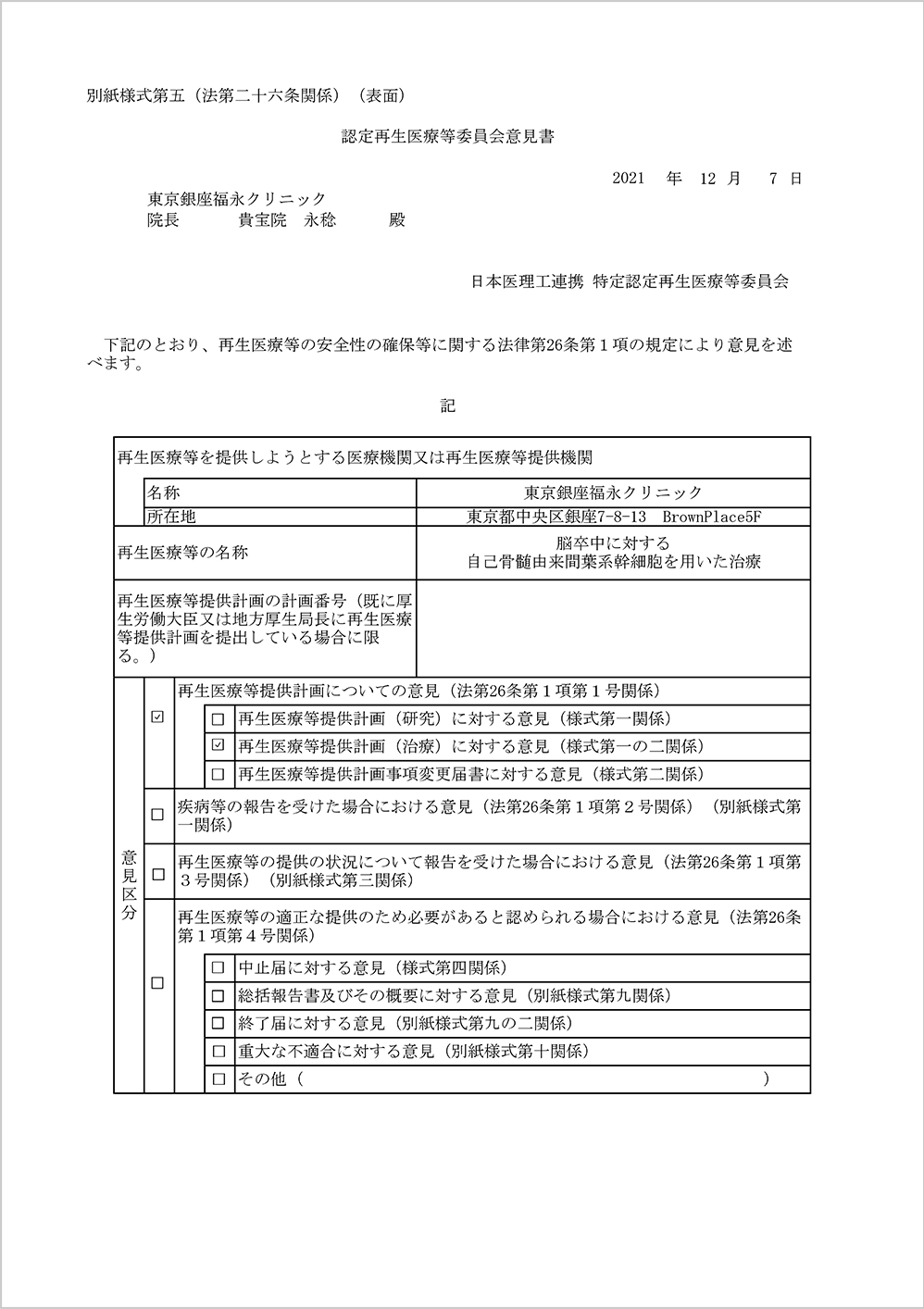

厚生労働省の法律改定に伴い、再生医療を実施している全ての医療機関は、再生医療等委員会の審査を受けた上で厚労省への届出が義務づけられました。

当クリニックでは、実施している再生医療活動が日本の各種関連法規に準じており、再生医療等の安全性の確保等、再生医療の適正な提供が実施されるかを、当クリニックとは全く関係を有しない再生医療等委員会「日本医理工連携 特定認定再生医療等委員会(認定番号:NA8200005)」にて審査・承認を受けております。また厚生労働省に治療計画が正式に受理された後に、再生医療を実施しております。

厚生労働省の承認を正式に受けて、再生医療を提供しております。

当クリニックは、厚生労働省に再生医療等治療計画を受理された再生医療等提供医療機関です。

脊髄損傷再生医療に係る治療計画

脊髄損傷による自己骨髄由来間葉系幹細胞を用いた治療

(計画番号:PB3210119)

治療計画

脊髄損傷による自己骨髄由来間葉系幹細胞を用いた治療

特定認定再生医療等委員会 審査日

2021-11-30

判定

承認

厚生労働省受理

2021-12-10

計画番号

PB3210119

脊髄損傷再生医療の費用

当クリニックの脳卒中再生医療(幹細胞点滴治療)の費用は下記の通りとなります。

| 診療カウンセリング料 | 医師による診察・カウンセリング(約1時間) | 11,000円 |

|---|

| 幹細胞点滴1回 | 幹細胞点滴2回 | 幹細胞点滴3回 | |

|---|---|---|---|

| 費用 | 1,650,000円 | 2,750,000円 | 3,850,000円 |

| モニター価格※ | 990,000円 | 1,980,000円 | 2,970,000円 |

| 血液検査 | 1回 | ||

| 骨髄穿刺 (骨髄採取) | 1回 | ||

| 血液検査 | 1回 | ||

| 幹細胞投与 (点滴) | 1回 | 2回 | 3回 |

| 検診 | 最終投与(点滴)から3か月後 | ||

| 安全性検査 | 細胞数のチェック、細胞形態のチェック、細胞生存率のチェック、 無菌試験、エンドトキシン試験、マイコプラズマ否定試験否定試験 | ||

| 処方薬 | 必要に応じて適宜処方します | ||

| 幹細胞点滴時 再生医療リハビリ | 別途費用 | 別途費用 | 3回 |

| 【オプション】サイトカイン カクテル療法 | 1本(1cc) 22,000円 | ||

上記費用は税込となっております。

モニター価格につきましては、医師の診察の結果、患者様の状態や適応によりモニター施術ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

上記費用に関しては標準的な費用となります。

詳しくは、お問い合わせください。

脊髄損傷再生医療についてよくあるご質問

再生医療を受けると脳卒中は完治しますか?

残念ながら、再生医療は脳卒中によって損傷した組織や神経を100%完治させることをお約束できる治療ではありません。しかし、麻痺などの障害を改善させ、日常生活の質を改善させる効果は期待できます。

再生医療についてメリットだけでなくデメリットについても詳しくご説明しますので、まずはお気軽にご相談ください。

健康保険は適用されますか?

当院の脳卒中再生医療は、医療保険、高度先進医療保険の適用がない自由診療となります。ただ、医療費控除は適用されます。詳細は管轄の税務署にお問い合わせください。